事前認定(加害者請求)とは?被害者請求との違い、メリットなど

【この記事を読んでわかる事】

- 後遺障害の等級認定方法には「事前認定」と「被害者請求」がある

- 「事前認定」は手続を加害者の保険会社に任せるため被害者に手間や負担がかからないが、期待していた結果が得られない可能性もある

- 後遺障害の内容に争いがあったり、証明資料が明確でなかったりする場合は「被害者請求」をするべき

交通事故で後遺症が残った場合には、後遺症に関する慰謝料等を受け取るために「後遺障害等級認定」を受ける必要がありますが、そのとき、二通りの手続方法があることをご存知でしょうか?

一つは保険会社に手続を任せてしまう「事前認定(加害者請求)」、もう一つは被害者自身が手続を行う「被害者請求」です。

「事前認定」ならばご自身で手続をする手間を省くことができますが、後遺症の状態によっては「被害者請求」にしなければ「望む等級が認定されるかどうか」「そもそも等級認定を受けられるかどうか」が変わってくることもあります。

そこで今回は、後遺障害の「事前認定」の内容やそのメリット・デメリット等につき、弁護士が解説します。

1.事前認定とは?

(1) 事前認定(加害者請求)について

「事前認定」とは、後遺障害等級認定の手続を加害者側の保険会社に任せてしまう方法です。

交通事故で何らかの後遺症が残った場合、自賠責保険に申請をして後遺障害等級認定を受ける必要があります。後遺症が「後遺障害」としてきちんと等級認定されないと、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができないからです。

逆に言えば、後遺障害認定を受けられなければ、例え後遺症が残ったとしてもそれを前提とした賠償金を受け取ることができません。

自賠責保険に後遺障害等級認定を申請する方法には、「事前認定」と「被害者請求」の二種類があります。

事前認定では、加害者側の保険会社が自賠責保険への後遺障害等級認定の申請を代行します。加害者側が自賠責保険に保険金を請求するので「加害者請求」とも言われます。

被害者が加害者側の保険会社と示談交渉をするケースでは、保険会社から「こちらで後遺障害認定の申請をしましょうか?」と聞かれることがよくあります。この時に「お願いします」などと言うと、事前認定により後遺障害認定手続が開始されることになります。

(2) 事前認定と被害者請求の違い

事前認定と被害者請求の最も大きな違いは、間で「加害者側の任意保険会社を介するかどうか」という点です。

加害者側の任意保険会社を介する場合には「事前認定」となり、介さない場合には「被害者請求」となります。

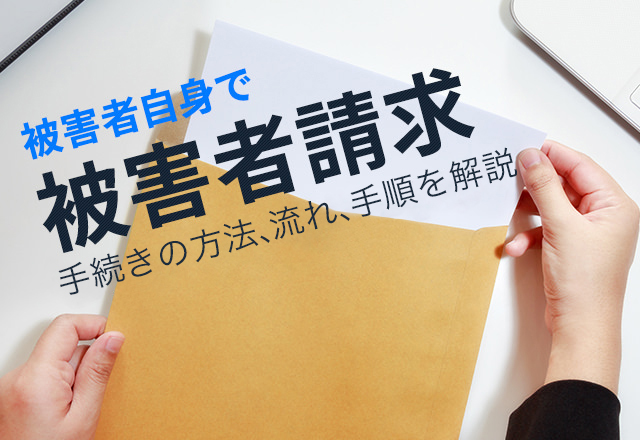

先述した事前認定に対し、「被害者請求」では、被害者の方ご自身が自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を出します。

被害者請求をするときには、被害者が自分で様々な必要書類を集めて、直接自賠責保険に保険金請求を行う必要があります。

弁護士に示談交渉や後遺障害等級認定手続を依頼する場合には、弁護士が代理人として必要書類を集めて申請してくれますので、「被害者請求」を利用することがほとんどです。

一方、弁護士がいない状態で被害者自身が後遺障害認定を申請するのは難しいため、この場合は「事前認定」で任せてしまうケースが多いです。

被害者請求について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

被害者請求はどのように行うのか?開始の手順と準備するべき書類

2.事前認定のメリット・デメリット

(1) メリット

被害者に手間・負担がかからない

事前認定のメリットは、被害者の方に手間や負担がかからないことです。

後遺障害診断書さえ取得して加害者の保険会社に送付すれば、後は何もする必要がありません。

普段忙しくしている方や、面倒な手続が嫌な方、後遺症で思うように身体を動かせない方でも、簡単に後遺障害等級認定の申請をすることができます。

損害賠償が一括で支払われる

事前認定で後遺障害が認められると、損害賠償が保険会社から一括で支払われます。

本来、損害賠償額のうち、自賠責保険の限度額までは自賠責保険から、それ以上の賠償額については任意保険会社から支払われることになります。しかし、事前請求の場合、任意保険会社が自賠責保険分の支払いの立替をしてくれるため、被害者の方が別々に賠償金を請求する手間や立て替えをする手間が発生しません。

(2) デメリット

手続に透明性がない

事前認定では、後遺障害等級認定申請の手続に透明性がなくなります。

後遺障害が認定されるのか、また何級になるのかということは、被害者にとって非常に重要なポイントです。

しかし、事前認定では被害者の方ご自身が手続に関わることができません。加害者の保険会社がどのような方法で手続を進めているのか、被害者の方には全く分からないのです。

そもそも加害者側の保険会社は、被害者の方と相対する立場にあります。被害者の方に高い後遺障害が認定されると賠償金額が上がることになりますから、その相手に重要な後遺障害認定手続を任せることには大きな不安が残ると言えます。

被害者の裁量がきかない

一般に事前認定では、特に高い等級の後遺障害認定を目指すケースで被害者に不利になってしまう可能性があります。

被害者請求の場合は自分に有利な資料を集め追加提出が可能ですが、事前認定ではこうした方法を採ることができないからです。

結果として、期待していたよりも低い等級であったり、非該当になってしまったりと、被害者にとって納得できない結果となるケースがあります。

示談まで損害賠償が支払われない

被害者認定であれば、後遺障害と認定されることで示談成立前であっても自賠責保険からまとまった金額の損害賠償金を受け取ることが可能です。

一方、事前認定の場合は、示談後でなければこれを受け取ることができません。

3.事前認定手続の流れ

では、事前認定によって後遺障害の等級認定を受けたいときには、どのようにして手続を進めることになるのでしょうか?被害者の方がやるべきことはあるのでしょうか?

(1) 症状固定するまでしっかり通院する

後遺障害の等級認定を受けるには、「症状固定」の診断を医師から受けて治療を終了することが必要です。交通事故の後遺障害は治療途中ではできず、怪我の治療が終わり、これ以上治療を続けても症状は改善しない段階=症状固定したタイミングで尚も残っている症状について審査されるためです。

症状固定したかどうかは医師が判断するので、基本的には医師が症状固定と判断するまで通院を継続する必要があります。

ただ、実際には、ある程度の治療期間が経過してくると、加害者側の保険会社が「治療は終了しましょう」と言って事前認定の提案をしてくることが多いです。

本来、医師が症状固定と判断していないのであれば治療を止めるべきではないのですが、被害者の方が自分で対応をしていると、相手方保険会社に言われるがままに治療を止めてしまうことも少なくありません。

正当な後遺障害認定を受けるためには、例え相手方保険会社が事前認定の提案をしてきても、担当の医師と症状固定の合意ができるまでは治療を続けることが大事です。相手方保険会社が治療費を打ち切ったとしても、ご自身の健康保険を使って治療を継続することができます(ご自身の負担分は後から加害者側に請求することもできます)。事前認定をする・しないを決めるのはそれからです。

症状固定について更に詳しく知りたいという方は、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

むち打ちで「治療打ち切り」を告げられた時の対処法

(2) 保険会社に事前認定をお願いする

治療が終了した(症状固定した)ら、相手の保険会社の担当者が後遺障害についての事前認定を勧めてくると思います。

被害者が事前認定に了承すると、相手方保険会社が手続を進めていくことになります。

なお、事前認定をすると後遺障害認定結果が被害者にとって不利な内容となってしまうケースもあります。

事前認定で後悔しないためにも、後述するポイントを参考に慎重に判断を行い、心配ならば弁護士に依頼をして被害者請求を選択することをお勧めします。

(3) 後遺障害診断書を取得する

後遺障害認定を進めるためには「後遺障害診断書」が必要です。後遺障害診断書とは、後遺障害に関する内容に特化している診断書のことです。

自賠責専用の書式があるので、その書式を保険会社から入手して医師に渡し、作成してもらう必要があります。

自賠責保険は、後遺障害診断書の内容に基づいて後遺障害等級に該当するかどうかを判断しますので、後遺障害診断書は非常に重要なカギとなります。

後遺障害診断書は医師が作成するものなので、患者がその内容についてあまり口出しできるものではないのですが、最低限、①どのようなことが書かれているのか、②記入漏れや明らかな間違いがないか、③自分の主張する自覚症状が正しく書かれているかなどは確認し、問題があれば訂正をお願いすると良いでしょう。

[参考記事]

交通事故の後遺障害診断書|書き方のポイント・記入例

(4) 後遺障害診断書を保険会社に送付する

入手した後遺障害診断書を加害者の保険会社に送付すると、それだけで被害者の方がなすべき事前認定の手続は終了となります。

他に必要な書類や資料を集める必要はありませんし、誰かに連絡を入れる必要もありません。その他の必要な資料はすべて加害者側の保険会社が集めて自賠責保険へ送付するからです。

ここから、被害者の方は結果を待つだけの状態となります。

(5) 加害者の任意保険会社から結果の通知を受ける

後遺障害診断書を提出してから1~2ヶ月が経過すると、後遺障害等級認定の結果が出ます。

結果については加害者側の保険会社宛に送付されるので、被害者の方は保険会社を通じて通知を受け取ります。

4.事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべき?

後遺障害等級認定の方法としては「事前認定」と「被害者請求」のどちらを選ぶべきかというのは、後遺症の状態によります。

以下では、事前認定を利用すべきケースとそうでないケースをご紹介します。

(1) 事前認定を利用すべきケース

事前認定を利用すべきケースは、以下のような場合です。

画像検査結果などから後遺障害の内容が明らか

傷が直接目視できる場合や、レントゲン・MRIの画像を見て確認できる症状(骨の変形など)がある場合など、患者本人以外の第三者(医師など)が客観的に確認できる「他覚症状」がある場合です。

このように、後遺障害の内容がはっきりと証明されていて、誰が見ても明らかであれば、事前認定をしても不都合は少ないです。

より高い等級の後遺障害認定を目指す必要がない

より高い等級獲得を目指すためには、高度な証明が必要とされる場合があります。この場合には被害者請求が有効でしょう。

逆にそのようなことがなく、現在の証拠だけで明らかに認められる後遺障害等級を目指すのであれば、事前認定でも問題ないと言えます。

既往症がない

既往症がある場合には、交通事故と症状との因果関係が否定されて、後遺障害等級認定が行われないことがあります。「症状は元々あったもので、交通事故が原因ではない」と主張されてしまうのです。

そこで、被害者側としては、既往症を否定したり、既往症があってもなお交通事故によって悪化していることなどを主張したりして、正確な後遺障害認定を目指さなければなりません。そのような積極的な主張立証活動を行うためには、事前認定では対応できません。

既往症がある場合に事前認定を利用すると、後遺障害が否定される確率は高くなるでしょう。

事故発生状況や治療経緯も明らかで争われる余地がない

交通事故の発生状況によっては、「そもそもその交通事故によって後遺障害が残るようなケガを負う可能性が本当にあるのか?」ということについて争われるケースがあります。

また、治療経過において被害者の自覚症状についての主張が変遷していたり、病院への通院日数が少なかったりすると、後遺障害認定を受ける上で不利になることもあります。

このように、交通事故の発生状況や治療経過が争点になると予測される場合には、先回りをしてしっかりと対策を練り、自分に有利な資料を集めたり、説明内容を工夫したりして、自賠責損害調査事務所を説得する努力が被害者の方に必要とされます。

事前認定では、加害者の保険会社に任せきりになるため、このような対応は不可能です。

つまり、事前認定を利用すべきケースとは、交通事故状況や治療経過、後遺障害の内容などにも一切問題がなく、後遺障害の存在が証拠上明らかであるような「問題がほとんどない事案」の場合に利用するのが適切と言えます。

それ以外の、何らかの問題や争点がある場合に事前認定を利用すると、本来認定されるべき後遺障害等級を獲得するための努力が望めないため、不本意な結果が発生するおそれがあります。

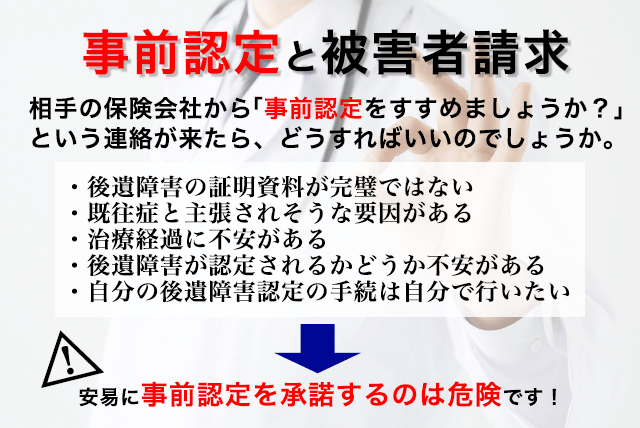

(2) 事前認定を利用すべきではないケース

上記を踏まえ、以下のようなケースでは事前認定ではなく「被害者請求」を利用すべきでしょう。

- 後遺症に関する証明資料が完璧ではない

- 既往症と主張されそうな要因がある(ヘルニアなど)

- 治療経過において、通院回数が少ないなど相手方保険会社から指摘を受けそうな部分がある

- 後遺障害が認定されるかどうか不安がある

- 加害者側の保険会社を信用できない、自分自身でやるだけのことはやりたいと考えている

上記のようなケースでは、被害者の方ご自身が手続を進められる「被害者請求」を利用すべきです。

また、事前認定・被害者請求のどちらが良いのか分からない時には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、さまざまな事情を考慮したうえで、どちらの申請方法が適切なのかをアドバイスしてもらえるからです。

また、弁護士に相談をすれば、被害者請求が適切な事案である場合に弁護士が被害者請求の手続を代行することもできます。

被害者請求は、確かに手間がかかります。しかし、弁護士にお任せいただければ、事前認定をするのと同じくらい被害者の方の手間は軽減されます(なお、レントゲンなど画像提出の必要がある場合には、被害者の方に病院から入手をしていただきます)。

適切に、かつより高い等級を得るためには、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

5.事前認定で期待した結果が出なかった場合の対処法

事前認定を利用した結果、思ったような等級が認定されなかったり、そもそも後遺障害が認められず「非該当」になってしまったりすることがあります。

このような場合はどうすれば良いのでしょうか?

(1) 異議申立を行う

後遺障害認定結果に不満がある場合、自賠責保険に「異議申立」をすることができます。異議申立をする時にも、事前認定か被害者請求かを選ぶことができます。

異議申立は認定機関が同じなので、一度目と同じ方法や書類内容で手続を進めても結果を変えることは難しいです。

一度目の請求の際に事前認定を利用して失敗したのであれば、異議申立の際には被害者請求を利用しましょう。そして、新たな立証資料を加えることも必要です。

具体的には、医師に医療照会などを依頼して、前回問題となった部分を補強します。そして、不足している検査がないか確認し、そういったものがあれば新たに適切な検査を受けて資料を集め、万全の対処をとりましょう。

医師に依頼して、被害者に有利な内容の意見書を作成してもらうことなども考えられます。

とはいえ、被害者の方ご自身ではどのような資料を集めたら良いのか、また、どのような主張を行ったら良いのかが分からないケースが多いと思いますので、異議申立をする際には弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

ご自身で事前認定を利用して請求していたケースでも、異議申立の手続からは弁護士が代行して被害者請求に切り替えて手続を進めることが可能です。

(2) ADRや訴訟を利用する

異議申立をしても後遺障害が認定されなかったときには、自賠責保険・共済紛争処理機構というADR(裁判外の紛争解決機関)を利用して等級認定を目指すこともできます。

それでも認められない場合、最終的に訴訟をすると裁判所に後遺障害の認定をしてもらえる可能性はあるので、諦める必要はありません。

泉総合法律事務所では、被害者請求や異議申立、裁判などのさまざまな方法により、高い等級の後遺障害認定を受けてきた実績が豊富にありますので、是非ともご相談ください。

6.まとめ

後遺障害認定手続きの際、事前認定を利用される被害者の方もたくさんいらっしゃいますが、事前認定を利用すると適切に後遺障害等級が認定されない可能性も高くなります。

よほど確実に等級認定を見込めるケース以外では、事前認定はあまりおすすめの方法ではありません。

より確実に後遺障害の認定を受けたいのであれば、被害者請求が適していることが多いです。

事前認定か被害者請求かを迷っていらっしゃる方や、ご自身で事前認定を利用したが認定を受けられず異議申立をしたいという方は、是非とも泉総合法律事務所にご相談ください。ご相談内容に応じた適切なアドバイスをさせていただきます。