交通事故における損害賠償請求権の時効|タイムリミットは3年?

交通事故の被害に遭ったときは、十分な補償を受けたいものです。

治療が長期にわたるケースや、後遺障害が問題となるケースでは、慎重な対応が重要となることが多いでしょう。

しかし、交通事故による損害賠償請求権にも消滅時効があります。

一般的な交通事故の示談で消滅時効を気にすることはあまりありませんが、重症事故や争点が多く難しい案件では示談交渉が長期化することもあり得ます。

このコラムでは、交通事故の損害賠償請求権の消滅時効について説明していきます。

1.交通事故の損害賠償請求権について

契約の不履行などで損害をうけたときには、契約の相手方に損害賠償を請求することができます(民法415条)。

また、他人から暴力を受けたときや、財産を毀損された場合にも、損害賠償を請求することができます(民法709条)。

交通事故の被害者となったときも、上記の場合と同様に、加害者もしくは保険会社に損害賠償の請求をすることができます。

交通事故に遭ったときには、下記の項目分類された損害の合計額を加害者(保険会社)に請求することができます。

- 積極損害(入院費用、通院費用、ケガの治療費など)

- 消極損害(交通事故を原因とするケガや入通院のために休業した分の損害)

- 慰謝料(精神的、肉体的な苦痛・負担に対する損害)

- 物損(車の修理代や破れた衣服など、壊された物に対する損害)

2.損害賠償請求権の時効

借金については「長期間債権者が取り立てを放置したときに消滅時効で支払義務が免除される」ということを知っている方は少なくないと思います。

実は、上記の損害賠償の請求権も、「債権(何かをしてもらえる民事上の権利)」なので、借金と同様に消滅時効があります。

(1) 消滅時効は3年が原則

交通事故による損害賠償請求権の時効については、民法・自動車損害賠償責任保険法(自賠責法)・保険法の3つが関係します。

民法は加害者に直接請求する場合、自賠責法・保険法は保険会社に請求する場合の規定です。

いずれの法律も、時効期間を「起算日から3年」としています。

起算日については後に詳しく触れますが、「交通事故によって受けた被害と加害者を知った日」が基本です(民法724条)。

ところで、「ひき逃げ」や「当て逃げ」に遭った場合のように、「加害者不明」の交通事故もあります。その場合には、交通事故のときから20年で損害賠償請求権は消滅します(民法724条)。

交通事故発生からしばらくしたあとに加害者が判明したときには、その時から3年の消滅時効となります。

法律用語の使い分けとしては、20年のものは「除斥期間」といいますが、効果としては消滅時効と同じです。

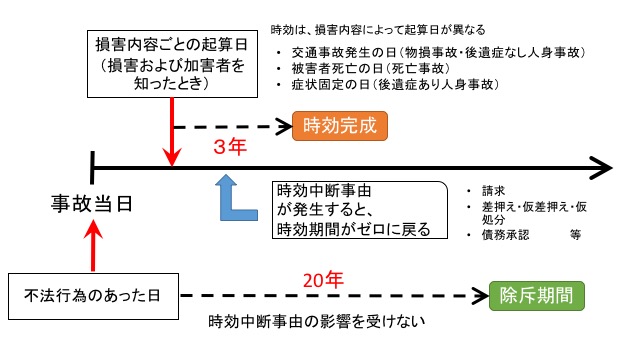

ただし、消滅時効は時効中断の効果を受けるのに対し、除斥期間は時効中断の効果を受けないという点で大きな違いがあります(※時効中断については、3-(2)で説明します)。

(2) 時効の起算日

消滅時効は「いつから3年(20年)」で損害賠償できなくなるのか、という起算日が非常に重要です。

交通事故による損害賠償請求権の場合には、物損事故or人身事故といった被害状況によって起算日が異なります。

上の図は、時効期間の計算の仕方について簡単にまとめたものです。

通常の交通事故であれば、これから説明するように、「事故発生日」「被害者死亡の日」「症状固定の日」のいずれか(の翌日)から3年で時効が完成します。

①物損事故の場合の時効

被害者にはケガはなく、「車が壊れた」などの「物損だけの事故」のケースには、「交通事故発生のとき」が時効の起算日となります。

②人身事故の場合の時効

被害者が「後遺症のない受傷をした事故」のケースでは、物損のケースと同様に「交通事故発生のとき」が起算日となります。

③死亡事故の場合の時効

事故によって被害者が死亡したケースでは、「被害者が死亡したとき」が起算日となります。なお、事故後に重体の時期を経て死亡したケースでも、死亡した日が起算日となります。

④後遺障害が残った場合の時効

事故が原因で後遺障害が残ったケースでは、「医師によって症状固定が確認された(後遺障害診断書が作成された)とき」が起算日となります。

【初日不算入の原則】

法律上の期間の計算には、「初日不算入の原則」があります。事故当日を1日として算入すると24時間未満となり被害者にとって不利だからです。

したがって、平成20年1月10日に起きた交通事故による物損の損害賠償請求権は、翌日である1月11日が時効の起算日となります(時効完成は平成23年1月11日)。

なお、交通事故が0時に生じたケースであれば、24時間確保されている初日も時効期間に算入されます。

3.時効とならないための対応策

(1) 早期に示談をするリスク・デメリット

交通事故による損害賠償の支払いを求める交渉(示談交渉)は、加害者側は「早く終わらせよう」とする傾向があります。

示談を早期に成立させた方が賠償額を抑えられることが多いですし、死亡事故であれば示談成立が加害者の刑事裁判に大きな影響を与える(示談が成立していることにより刑罰が軽くなる可能性が上がる)からです。

しかし、性急に示談に応じると、満足のいく補償を受けられないことがあります。

保険会社は「できるだけ補償額を抑える」ために、裁判所が認める基準よりも低額である自賠責基準や任意保険基準で示談を持ちかけ、早期の示談成立を促してくることが一般的です。

これを避けるためには、弁護士に依頼をして最も高額である裁判基準で示談交渉を進める必要があります。

また、重傷を負って長期の治療が必要な場合や後遺障害への補償が争点となるケースでは、十分な治療を受けるためにも早期の示談は避けるべきです。治療終了の時期や症状固定の判断、後遺障害等級認定をめぐって医師と十分に話を詰めければならないこともありえますし、後遺障害等級認定に対する不服申立を検討すべきこともあると思います。

このように、交通事故による損害賠償の支払いを求める交渉が長期化して消滅時効が気がかりなときには、どのような対策があるのでしょうか。

(2) 訴訟の提起で時効の「中断」をする

時効期間の進行を止めるためには、民法147条が定めている時効中断事由を発生させる必要があります。

損害賠償額をめぐって争いのあるケースでは、損害賠償請求訴訟を提起することが、時効の「中断」をできる最も確実な方法です。

なお、損害賠償の支払いをめぐる争いは、訴訟以外の方法でも協議することが可能です。

裁判所の民事調停手続のほかに、「そんぽADRセンター」「交通事故紛争処理センター」といった民間の紛争解決機関(ADR機関)も存在します。

しかし、訴訟提起以外の手続では、時効が中断しないことに注意が必要です。

「交通事故紛争処理センター」を利用したときには、時効中断の効果は生じません。

民事調停と「そんぽADRセンター」を利用したときには、「調停やADRが終了してから1ヶ月以内」に訴訟提起したときにかぎり、調停・ADRの申立があったときに遡って時効が中断するにとどまります。

以上のように、時効に関するルールは一般の方にとっては少し複雑です。結論から言えば、最終的には「訴訟を提起しなければ時効は中断しない」ということですが、ご心配な点は弁護士にご相談ください。

4.消滅時効が気になるなら弁護士に相談を

通常の交通事故の示談では、消滅時効が気になるほど示談交渉が長期化することは珍しいかもしれません。

しかし、満足できる補償を受けるためには、慎重に、時間をかけて交渉する必要がある場合もあります。

特に、保険会社相手に補償額の交渉をすることは、法律知識のない方には難しいことが少なくありません。

最も有利な補償額である裁判基準での交渉が難航するならば、訴訟での決着も視野に入れる必要があるかもしれません。

どうぞ、早い段階から交通事故被害の解決実績が豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。