植物状態(遷延性意識障害)の原因が交通事故の場合|後遺障害等級1級の認定

交通事故によって重篤な症状となってしまう方は少なくありません。

特に、交通事故で頭部に大きな衝撃を受けたときには、重度の意識障害や脳機能障害が残ってしまうこともあり、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)もその1つです。

あまり聞き慣れない難しい言葉ですが、これはいわゆる「植物状態」のことを言います。実は、遷延性意識障害(植物状態)の原因の約5割は交通事故であると言われます。

今回は、交通事故で遷延性意識障害(植物状態)となってしまった場合の、家族ができる正しい対応について説明します。

1.植物状態(遷延性意識障害)の原因

遷延性意識障害は、脳の大部分に壊死や回復不能の損傷が生じる「昏睡状態」となり、意思疎通ができなくなった症状のことをいいます。「植物状態」と言われることもありますが、こちらの方が馴染みのある単語でしょう。

植物状態は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血を原因とすることもありますが、多くは交通事故のような頭部外傷による脳挫傷が原因です。

日本脳神経学会では、以下に掲げる6項目が3ヶ月以上継続した場合に、遷延性意識障害=植物状態と診断するものとしています。

- 自力移動ができない

- 自力摂食ができない

- 失禁がある

- 眼球は動いていても認識することができない

- 簡単な命令には応じることもできるが、意思疎通ができない

- 声を出しても意味のある発語ができない

2.植物状態の原因が交通事故の場合の対応

植物状態となれば、24時間の介護が必要となります。また、回復の可能性がないわけではありませんが、長期間の治療・介護が前提となることが一般的です。

しかし、現在の医療制度では3ヶ月以上の入院は難しいことが少なくありません。長期の治療となれば転院を繰り返す必要が生じます。

また、転院先が見つからずに在宅介護を余儀なくされるケースも少なくありません。

在宅介護となると、介護ベッドなどを揃えたり、自宅をリフォームしたりしなければならないこともあります。また、家族だけの介護には限界があるため、訪問診療、訪問介護、ヘルパーの利用も必要となり、経済的な負担は小さくありません。もちろん、精神的負担、肉体的負担も計り知れません。

(なお、ヘルパーは医療行為ができないため、在宅介護では家族の支えが必要不可欠になります。)

植物状態となった被害者にできる限りのことをしてあげるためにも、その家族・親族は交通事故の加害者側から十分な補償を得ることが大切です。

そのためには、事故発生後、できるだけ早い段階から、交通事故の実績が豊富な弁護士による適切なサポートを受けることをおすすめします。

(1) 植物状態(遷延性意識障害)の後遺障害等級を受ける

植物状態のケースでは、症状固定後も長期間の介護が必要となります。そのため、他の交通事故のケース以上に後遺障害に対する補償が重要です。

後遺障害に対する補償額は、後遺障害等級(1級〜14級)の認定によって決まります。

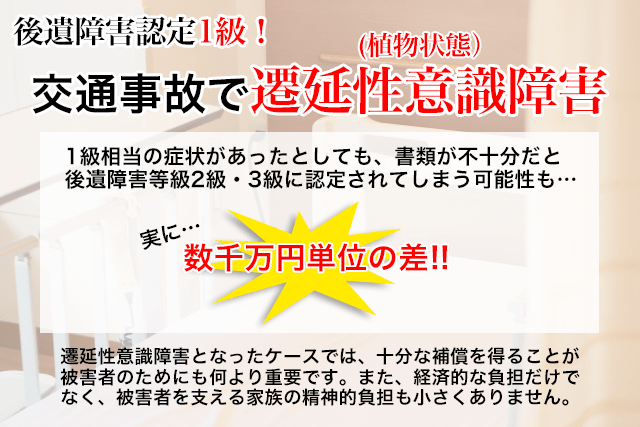

遷延性意識障害と診断された場合は、最も重い後遺障害等級1級の認定となるのが一般的です。

しかし、後遺障害等級の認定は「書面による定型審査」で行われます。

つまり、実際には後遺障害等級1級相当の症状があったとしても、提出する書類が不十分であれば後遺障害等級2級・3級などに認定されてしまう可能性があるのです。

損害賠償の総額は、万が一後遺障害等級2級・3級と認定されてしまうと、1級に認定された場合と比べて数千万円単位の違いが出る可能性もあります。

よって、後遺障害等級は1級であると認められるに足りる十分な書類(検査結果、後遺障害診断書、医師の意見書など)をしっかり揃えて申請をしなければなりません。

後遺障害等級の認定手続には、相手方の保険会社に申請を任せる「事前認定」と、被害者側が自ら申請を行う「被害者請求」の2つの方法があります。

事前認定では、相手方保険会社が書類の不十分を確認せず、事務的な処理をする可能性が高いです。

また、被害者請求をしようとしても、医師が後遺障害等級の認定のための診断書作成に不慣れで、必要な診断内容の記載がないまま書類を提出してしまうケースもあります。

したがって、十分な補償を得るためにも、交通事故案件の経験が豊富な弁護士のサポートを得ながら後遺障害等級認定を申請するのが非常に安心です。

(2) 訴訟による増額の交渉

植物状態のように損害賠償が高額となるケースでは、当初から訴訟提起を視野に入れることも考えるべきです。

実は、交通事故において損害賠償額を決める際の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3通りあります。①が最も金額が低く、③が最も高額です。

そして、相手方保険会社が被害者に提示する金額はほとんどの場合②任意保険基準で算定されており、③裁判基準に増額する余地があります。

訴訟提起せずに満足できる補償を得る(③に近い金額で示談をする)ためには、示談交渉の段階から交通事故案件の経験が豊富な弁護士に代理人を依頼して、保険会社と交渉することが不可欠です。

[参考記事]

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

また植物状態のケースでは、過失割合のように、一般の方が取り扱うには非常に難しい問題について保険会社と十分に議論しなければならないこともあります。

これについても、弁護士にご依頼いただければ、実況見分調書を精査する、実際に現場を確認するなどして、保険会社側と対等に交渉することが可能になります。

【参考】慰謝料が2倍、3倍、1000万円差!?弁護士基準と任意保険基準は大違い

(3) 植物状態の示談における保険会社との争点

「将来を見据えた不確かな事項に対する補償」という問題点

わが国の損害賠償制度は、原状回復を前提としています。つまり、「実際に損害が生じた分」のみ賠償されるという考え方です。

しかし、後遺障害部分の損害賠償は「将来の不確かなこと」に対する損害賠償なので、その額をめぐって加害者側(保険会社)と被害者との間で争いになることが珍しくありません。

たとえば、植物状態の事案では、保険会社は次のようなポイントについて被害者に不利な主張をしてくる可能性があります。

- 生活費控除(植物状態の方は健常者よりも生活費が少ないという主張)

- 在宅介護の蓋然性(現在は入院・入所しているのだから、将来のリフォーム費用、ヘルパー費用などは不要という主張)

- 余命制限(植物状態の方は健常者よりも平均余命が短いという主張)

いずれの論点についても、現在の判例は被害者側に有利な立場を採用しています。

そこで、保険会社との示談交渉がまとまらない場合、訴訟において最近の裁判動向に目を配りながら適切に反論する必要があります。

将来の介護費用を一時金と定期金のいずれで受け取るべきか?

植物状態の方の介護は長期にわたります。

将来の介護費用については、必要な補償を包括的に1回払いで受け取る方法(一時金賠償)と、継続定期的に受け取る方法(定期金賠償)のいずれが有利かは、判断の難しい問題です。実際に一時金と定期金のいずれを採用すべきかで、保険会社と争いになることも珍しくありません。

一般的には、介護期間が確実に長くなるのであれば、定期金賠償の方が公平で合理的と言えるでしょう。

しかし、定期金賠償となれば、被害者の症状によっては受け取れる総額が一時金よりも少なくなる場合もありますし、保険会社が破綻して定期金が受け取れなくなるといったリスクがないわけでもありません。

また、損害賠償額をめぐって争うことになった保険会社と長期間つきあうことが精神的に大きな負担となることもあるかもしれません。

よって、それぞれのご事情に応じて慎重に検討することが大切です。

弁護士にご相談していただければ、それぞれのケースで最も適切な受給方法についてアドバイスすることも可能です。

3.成年後見人の選任

植物状態となった方は意思表示することができないため、自分で契約締結などの法律行為を行えません。

法律行為は、損害賠償請に限らず、介護施設の入所契約なども含めて日常生活のあらゆる場面に関係するので、早期に対応する必要があります。

この場合は、被害者が未成年であれば、両親が法定代理人として法律行為を行うことができます。

しかし、被害者が成人である際には、成年後見人を選任しなければなりません。

成年後見人の選任は、家庭裁判所に成年後見の申立をすることで行います。

成年後見人選任後は、成年後見人が家庭裁判所の監督の下で被害者に代わって財産を管理し、介護施設などの入所契約を行うことになります。

後見人は家族が選任されることが一般的ですが、遷延性意識障害のケースでは、高額の損害賠償金の管理が必要となるので、弁護士を後見人として選任することを考えてもよいかもしれません。

成年後見の申立についても、弁護士にご相談いただけます。

4.まとめ

植物状態となったケースでは、経済的な負担だけでなく、被害者を支える家族の精神的負担も小さくありません。よって、将来のためにも十分な補償を得ることが被害者およびその家族にとって非常に重要です。

交通事故後に弁護士へとご依頼いただくことは、示談交渉において適切な補償を受けられる可能性を高めるだけでなく、精神的な負担を軽減させることにもつながります。

交通事故に遭ってご不安に思うことがありましたら、できるだけ早い段階で、交通事故案件の解決実績が豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

ご状況に応じた適切なアドバイス、そして万全のサポートをお約束いたします。